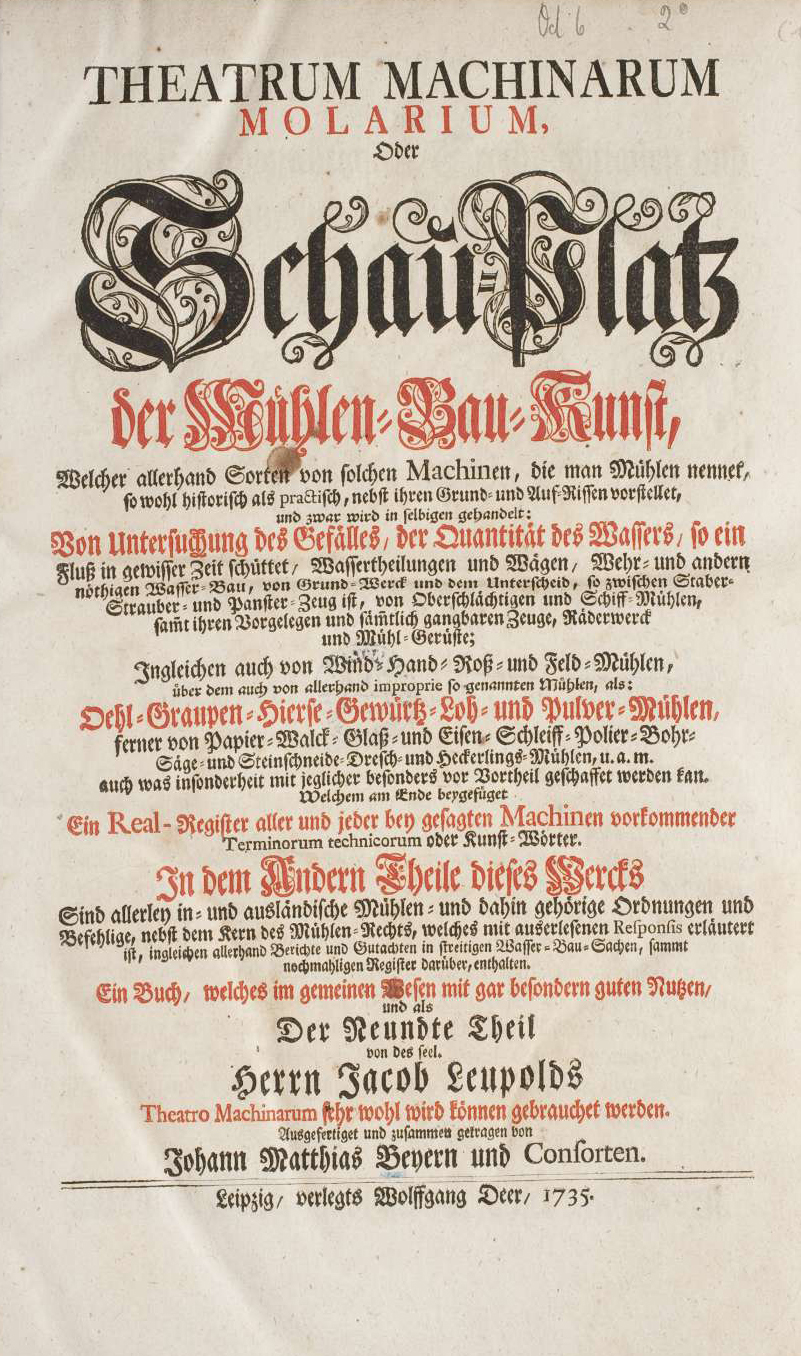

1. Titel1

2. Verfasser und Verleger

Die ersten beiden Teile des Theatrum Machinarum Molarium, das bibliographisch als 9. Band des Theatrum Machinarum von Jacob Leupold geführt wird, werden dem Leipziger Johann Matthias Beyer (erste Hälfte des 18. Jahrhunderts; keine weiteren Daten ermittelt) zugewiesen.

Der erste Teil wurde anhand von Leupolds Ideen von Beyer bearbeitet und herausgegeben; den zweiten Teil verfasste Beyer mit Hilfe der Schriften Jacob Borns (1638-1709) und anderer Juristen, zum Beispiel Johann Hering (1599-1658). Beyer zitiert in seinem „Vorbericht an den geneigten Leser“ (unpag. [S. 2]) Leupolds Professor Christian Freiherr von Wolff (1679-1754): „Allein der Tod hat seine nützliche Arbeit unterbrochen, daß das beste, und was eigentlich zu diesem Werck gehörete, nehmlich der Mühlen-Bau und Bergwercks-Machinen, nebst denen Haushaltungs-Machinen und Instrumenten zurück geblieben.“ (Bd. 1, Vorrede, unpag. [S. 2]) Leupold sprach bereits 1720 in seiner Vorankündigung des Theatrum Machinarum von einem Band über „Mechanica Molaris, oder bey zwanzig diverser Arten von Mühlen, als Mahl- Brett- Oel- Loh- Pulver- Würz- Schleiff- Pollier- Trath- Schiff- Moder- Wind- Roß- Bohr- Stampff- Papier- Käß- Maid- Marmor- Spiegel- Und andern Mühlen. Wobei auch ein Besitzer und Inventor einer der curiosesten Und nutzbarsten Wind-Mühle, die iemahlen gefunden worden, eine Zeichnung davon zu nehmen und beytragen zu lassen, versprechen“ (Vollkommene Nachricht Von denen Mechanischen Schrifften Oder Theatro Machinarum Universali. Leipzig 1720, unpag. [S. 12f.]). Beyer macht es sich nun zur Aufgabe, Leupolds Versprechen einzuhalten, und realisiert somit 1735 Leupolds Idee.

Beyer verweist im „Vorbericht an den geneigten Leser“ (Bd. 1, unpag. [S. 2]) darauf, dass er die Kupferstiche selbst angefertigt hat. Die Illustrationen zeigen zumeist die Namen von zwei Künstlern, darunter Beyers eigenen. 38 Kupferstiche tragen entweder die Bezeichnung „Beyer delin.“ oder „Beyer fecit“ („delineavit“ bedeutet so viel wie „er hat gezeichnet“, „fecit“ bedeutet „er hat es gemacht“). Weitere auf den Kupferstichen erkennbare Künstlernamen sind Dehné (19 Signaturen), Brühl (5 Signaturen), Krügner (5 Signaturen), Uhlich (3 Signaturen), Mentzel (2 Signaturen) und Beringeroth (2 Signaturen). Drei Kupferstiche sind unsigniert. Auf die Namen dieser Künstler folgt die Bezeichnung „sculp.“ bzw. „sculpsit“, was bedeutet, dass diese Kupferstecher das Bild „geschnitzt“ beziehungsweise „gestochen“ haben. Bei Dehné handelt es sich vermutlich um Johann Christoph Dehné, einen bekannten Kupferstecher. Die Beringeroths waren eine bedeutende Kupferstecherfamilie. Die Stiche im Theatrum Machinarum Molarium stammen wahrscheinlich von Johann Martin Beringeroth (1713-1767), dem Sohn von Martin Beringeroth (1670-1733). Das ist jedoch nicht eindeutig, da man die Werke von Vater und Sohn oft nicht unterscheiden kann.

Johann Gottfried Krügner (1684-1769) machte eine Ausbildung zum Kupferstecher und Radierer. Er wurde unter anderem von Moritz Bodemehr in Dresden und dem erwähnten Martin Beringeroth in Leipzig ausgebildet. Johann Georg Mentzel (1677-1743), Nikolas Brühl (1. Hälfte des 18. Jahrhunderts) sowie Gabriel Uhlich (1682-1741) waren als Kupferstecher und Radierer bekannt.

3. Publikation

3.1. Erstdruck

Die zwei von Johann Matthias Beyer verfassten Teilbände erschienen zusammengebunden 1735 bei Wolfgang Deer in Leipzig; der dritte Teilband erschien 1788 bei der Waltherischen Hofbuchhandlung in Dresden, zusammengestellt von Johann Karl Weinhold.

Standorte des Erstdrucks von Bd. 1/2

- Bibliothek der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule Aachen, Sign. FE33-9 HB RA

- Eidgenössische Technische Hochschulbibliothek Zürich, Sign. RAR 1678 q, Rar 9714 GF

- Max Rubner Institut Karlsruhe, Sign. x/18

- Sächsische Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden, Sign. k.A.

- Staatsbibliothek zu Berlin, Sign. 2“ Og 8886-9/10(a), Nz 9618

- Technische Informationsbibliothek und Universitätsbibliothek Hannover, Sign. 2 f 3769(1/2)

- Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha, Sign. N 2º 00122 (01)

- Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Sign. 33 A 481

3.2. Weitere Ausgaben

Dresden: Waltherische Hofbuchhandlung 1767 (Teilbde. 1, 2).

Vermehrte Wiederauflage 1802/03.

3.2.1. Neuedition des Erstdrucks, Teilbd. 1

Hannover: Edition ‚Libri Rari‘ Schäfer 1982.

3.2.2. Mikroform-Ausgabe

Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek 1997. Vorlage: Exemplar der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Sign. 2 BIBL UFF 258:1, 2 BIBL UFF 258:2.

3.2.3. Digitale Ausgabe, Teilbde. 1 und 2

- Bd. 1: Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek 2009 (= Theatrum-Literatur der Frühen Neuzeit). Vorlage: Exemplar der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Sign. M: Od 2° 6 (1).

- Bd. 2: Wolfenbüttel: Herzog August Bibliothek 2009 (= Theatrum-Literatur der Frühen Neuzeit). Vorlage: Exemplar der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, Sign. M: Od 2° 6 (2).

4. Inhalt

Das Theatrum Machinarum Molarium ist in drei Bände aufgeteilt. Der erste, kürzere Band enthält 43 Illustrationen im Anhang, der zweite Band, welcher wesentlich länger ist, weist keine Illustrationen auf.

Die beiden ersten Teilbände enthalten eine Vorrede an den geneigten Leser, ein Inhaltsverzeichnis, den in Kapitel unterteilten Hauptteil und jeweils ein Register. Teilband 1 weist eine zusätzliche Vorrede bzw. Ansprache an den „Aller-Durchlauchtigsten, Großmächtigsten und Unüberwindlichsten Fürsten und Herrn, Herrn Karl dem Sechsten, Erwehlten Römischen Kayser“ (Bd. 1, Vorrede, unpag. [S. 1]) auf, sowie eine „Specification Derer hierinnen befindlichen Kupffer-Tabellen“ (unpag.) und detaillierte technische Zeichnungen. Der zweite Band enthält neben den Mühlenordnungen reale Exempel zur Rechtssprechung im Anhang.

Teilband 1 beginnt mit einem farbigen Kupfertitel, darauf folgt die erwähnte einseitige Widmung an den Kaiser sowie eine Zueignung des Verlegers Wolffgang Deer an eben diesen. In der nachfolgenden Vorrede an den Leser wird aus der Vorrede von Leonhard Christoph Sturms (1669-1719) Werk Vollständige Mühlen Baukunst zitiert, welches 1718 in Augsburg erschien. Sturm kritisiert Jacobus Stradas, Georg Andreas Böcklers, Agostino Ramellis und Heinrich Zeisings Maschinenbücher, „aus welchen allen doch keiner so viel lernen wird, daß er auch die geringste Korn-Mühle zu bauen sich unterstehen dürffte. Der erste Fehler an diesen Büchern ist, daß die Risse alle perspectivisch, und solches darzu nicht aus geometrischen Grunde aufgezogen, sondern nur nach dem Augen-Maaß meistens von freyer Hand gezeichnet, daß man also keine Maaß nach Proportion daraus abnehmen kan. Der andere ist, daß wenig practicable Dinge darunter sind, und meistens alles auf vielerley Compositiones und Multiplicationes der Rüst-Zeuge ankommt, die zu der Praxi nicht das geringste nutzen. Drittens was noch gute nutzbare Inventiones sind, haben die Autores gleichsam vorsetzlich so ungestalt vorgebildet, als hätten sie zwar Verständigen dadurch zu erkennen geben wollen, das sie solche Arcana auch gewust, aber im Fleiß so verstecken wollen, daß es andere, die nicht schon Bescheid davon wüsten, nicht sollten nachmachen können. Vierdtens haben sie allen keinen rechten Text zur Erklärung dabey ausgeführet, vielweniger Handgriffe, Gründe und Rechnungen gezeiget, worauf die Sache eigentlich ankomme.“ (Bd. 1, Vorrede, unpag. [S. 1]) Beyer selbst kündigt an, sein Buch solle kein Bilderbuch sein, sondern nur wichtige Zeichnungen enthalten. Ebenso soll das Werk nicht auf wissenschaftlichem Niveau verfasst werden, denn es soll auch für den unwissenden Leser verständlich und zugänglich sein. Durch Wiederholungen soll der Leser wichtige Aspekte besser verinnerlichen können. Das Mühlenrecht, so kündigt Beyer es in der Vorrede an, wird Thema des zweiten Teilbandes sein: Man bekommt einen Einblick in verschiedene Mühlordnungen, lernt juristische und theoretische Aspekte kennen und erfährt von verschiedenen Fälle aus der Perspektive von Mühlenbesitzern.

Auf die Vorrede folgt ein ausführliches paginiertes Inhaltsverzeichnis.

Der Hauptteil, welcher 125 Seiten umfasst, beginnt mit einem kurzen Vorbericht über die Einteilung verschiedener Mühlenarten, ihren Aufbau, ihre Funktion und die benötigten Materialien. Mühlenarten werden unterschieden nach Gebrauch (Korn-, Kaffee-, Schleif-, Sägemühlen usw.) und Antriebskraft (Wasser-, Wind-, Handmühlen usw.). Auf den Vorbericht folgt „Capitel I“ mit einer „Untersuchung des Gefälles in den Bächen und Ströhmen, ingleichen wie selbige in aparten Gräben und denen Mühlen abzuleiten, und das Wasser abzuwägen sei.“ Um den Text besser zu strukturieren und anschaulicher zu gestalten, werden Unterpunkte und Paragraphen sowie kleinere Tabellen, welche direkt in den Text eingefügt sind, genutzt.

Zusätzlich werden mathematische Musteraufgaben in den Text eingebunden. Die meisten Erklärungen sind ohne die im Anhang beigefügten Grafiken nicht nachvollziehbar, ebenso schwer fällt es, die Grafiken ohne Erklärungen zu verstehen. Maßangaben werden ungefähr in Zoll, Schuh und Ellen angegeben: Sie dienen nur als Beispiel und sollen von dem Mühlenbauer selbst in ein passendes Verhältnis gebracht werden, je nach Kraftumsetzung der zu bauenden Mühle. Manche Kapitel enthalten zusätzliche Anmerkungen, welche umfangreichere Zusatzinformationen zu Zeichnungen oder besonderen Einzelfällen liefern.

In Kapitel 15 über Papiermühlen erscheinen mehrere Gedichte wie etwa eines über den Papierdruck:

„Die Papiermacher sind gleichsam Ackerleute, Die durch ihre Kunst mit voller Frühlings-Freude, Durchs ganze Jahr zu all und jeden Zeiten, Viel Papier, wie schöne Felder zubereiten, Darauf sich alsdenn mit ihrer schwarzen Saat, Auf unzehlich vielmahl hundert tausend Blatt Die Buchdrucker als wie die Seemänner zeigen, Und dadurch beyderseits ein grosses Lob erreichen.“ (Bd. 1, S. 98)

Es folgt ein weiteres, elfstrophiges Gedicht: „Bey Betrachtung dieses Nutzens, den die PapiermacherKunst nach sich ziehet, entwarff ein unbekannter Poet seine Gedancken“ (Bd. 1, S. 99).

Merkwürdig unpassend in einem Mühlenbuch erscheint Kapitel XXIII: „Beschreibungen einer dienlichen Perpendicul-Uhr, welche die Secunden zeiget und die man um der schlechten Kostbarkeit willen, da selbige zu vielen Mechanischen Experimenten, wie theils oben erwehnet nützlich zu gebrauchen/ auch zu Completirung nach-stehender Tabelle, aus der berühmten Bions Mathematischer Werck-Schule anhero beyfügen wollen.“ (Bd. 1, S. 119).

Im Anschluss an den Haupttext folgt das „Real-Register“ oder auch „compendieuses Mühlen-Lexicon“, welches Fachwörter definiert. Der abschließende Kupferstichteil wird durch ein Abbildungsverzeichnis eingeleitet.

Der zweite Teilband beginnt ebenfalls mit einer „Vorrede an den geneigten Leser“; auf eine Widmung wird hier verzichtet, da beide Teile in einem Band erschienen. Der zweite behandelt allgemein das Mühlenrecht, Mühlordnungen verschiedener Landstriche sowie konkrete Streitfälle im Mühlenrecht.

In der Vorrede wird gerade auf diese Streitigkeiten verwiesen, deretwegen es unbedingt nötig sei, ein allgemeines Mühlenrecht zu haben. Der Autor beabsichtigt aber nicht, ein Mühlenrecht in einem systematischen Zusammenhang oder mit weitläufigen Ausführungen zu erstellen. Es gebe zwar viele Experten, die sich mit Mühlengesetzen auskennten, doch Beyer bemängelt, dass sich diese zu sehr an den „alten römischen Gesetzen“ (Bd. 2, Vorrede, unpag. [S. 2]) orientierten und die deutschen Rechte einfach hinten anstellten. Beyer nennt einige wichtige Juristen, so zum Beispiel Andreas Knichen (ca. 1560-1621) und Caspar Klock (ca. 1583-1655). Er bezieht sich aber hinsichtlich des Mühlenrechts vorwiegend auf Johannes Heringius (auch Johann Hering, 1599-1658) und diejenigen, die sich an ihm orientierten. Beyer nennt zwei Hauptgründe, warum er den zweiten Teilband so gestaltet hat. Zum einen hielten sich Juristen nur an die römischen Gesetze, zum anderen sei die weitläufige Meinung entstanden, dass das deutsche Recht mit der Einführung des römischen kanonischen Rechtes nicht mehr gelte. Beyer ist davon überzeugt, dass sich das Mühlenrecht aber nicht nur von römischer, sondern von deutscher Seite herleiten lassen müsse, da das römische Recht nur wenige Aspekte des Mühlenbaus überhaupt behandle. Beyer erwähnt an dieser Stelle Georg Beyer (1665-1714), ebenfalls Jurist und ehemaliger Student von Christian Thomasius (1655-1728), der versucht habe, den Nutzen eines „Juris Germanici“ darzulegen. Das Werk, das Georg Beyer veröffentlichen wollte, kam nie zustande, was der Verfasser des Theatrum Machinarum Molarium sehr bedauert; man müsse sich daher mit den vorhandenen Abrissen bzw. Fragmenten begnügen. Johann Wilhelm Waldschmidt hat in seiner Dissertation (o.T., Marburg 1718) die Ergebnisse Georg Beyers zusammengetragen.

Johann Matthias Beyer ist dennoch nicht der Meinung, dass die römischen Rechte und Gesetze zu nichts taugten. Er betont, dass sie in anderen Bereichen sehr nützlich seien. Die vorher genannten Gründe seien die Ursache dafür gewesen, „die Mühlen-Ordnungen, oder auch andere Anordnungen, welche zu dem Mühlen-Rechte zu gehören scheinen, da diese den wahren Grund desselben ausmachen, so viel wir derselben in denen Teutschen Provinzen antreffen können mit möglichsten Fleisse zu sammeln, und dem geneigten Leser mitzutheilen“ (Bd. 2, Vorrede, unpag. [S. 2]). Die Sammlung ist nach Aussage des Autors umso nötiger, als es in Deutschland kein allgemeines Mühlenrecht gebe: In jeder Provinz gälten andere Regeln, so dass oft noch nicht einmal die Müller selbst wüssten, was sie tun dürften und lassen sollten. Für diese Sammlung von Mühlenrechten beanspruchen Autor und Verleger Dank, weil sie als einzige solch eine Arbeit unternommen hätten. Sie garantieren für die Richtigkeit der abgedruckten Ordnungen, die sämtlich genau geprüft, durchgesehen und aus „authentiquen Exemplaren“„copiret“ (Bd. 2, Vorrede, unpag. [S. 3]) worden seien.

In der Vorrede verweist Beyer auf den folgenden Anhang zu ausländischen Mühlordnungen, zum Beispiel schwedischen. Eine wichtige Schrift für Beyer ist die von Jacob Born verfasste „Disputation“ (Bd. 2, Vorrede, unpag. [S. 3]) De Eo, Quod Iustum Est Circa Molendina, Maxime In Provinciis Saxonicis [...] von 1689, da sich diese Schrift ebenso wie die abgedruckten Mühlordnungen auf das Sächsische Recht bezieht. Jacob Borns Disputation spielt für Beyers Werk eine besondere Rolle, da Born das gesamte Mühlenrecht in einen großen Zusammenhang stellt. Borns Werk ist zwar von besonderer Bedeutung für Beyer, ebenso aber auch die Schriften anderer bekannter Juristen, wie die der erwähnten Georg Beyer, Knichen oder Klock. Johann Matthias Beyer ist es wichtig in seiner Vorrede zu betonen. dass er übernomme Texte zwar ins Deutsche übersetzt, diese aber nicht verändert, sondern wenn auch manchmal nicht wörtlich, so doch sinngemäß beibehalten habe.

Beyers Vorrede zum zweiten Teilband kündigt „Rechtssprüche“ und „Formulare“ zum Nutzen der Müller an. Dabei handelt es sich um Berichte über Streitigkeiten. Der Autor betont: „Endlich habe ich mich noch beflissen, zum Nutzen und Gebrauche derer Müller einige Formulare zu Berichten, welche diese öfters bey sich ereignenden Streitigkeiten, von Mühlen und deren Zustand ertheilen müssen, zu sammeln; hierzu haben mir insonderheit einige wichtige Processe, welche vor dem Löbl. Greyß-Amte allhier zu Leipzig anhängig gewesen, die Gelegenheit gegeben, deren ich mich um so viel lieber hirzu bedienet, weil dessen vortreffliche Beamte und beygesetzte Mühlen-Gewercke, zu den wichtigsten Streit-Händeln in Mühlen-Sachen dieser Lande gezogen zu werden pflegen und dannenhero die meiste Erfahrenheit hierunter besitzen.“ (Bd. 2, Vorrede, unpag. [S. 3]). Nach der Vorrede folgt ein „Verzeichniß Derer Mühlen- und anderer die Mühlen-Sachen betreffenden Ordnungen und Rescripten, welche hier zusammen getragen anzutreffen sind“. Es enthält unter anderem ein „Ferneres Verzeichniß Derjenigen Haupt-Materien so in der Abhandlung von dem Mühlen-Recht vorkommen“ (Bd. 2, Verzeichnis, unpag. [S. 3] und gliedert die Rechtssprüche systematisch: „Vom Rechte, Mühlen zu bauen“; „Von denen Mühlen-Besichtigungen“ usw. Wie erwähnt weist dieser zweite, juristisch-theoretische Teilband des Theatrum Machinarum Molarium keine Grafiken auf, da nur Mühlordnungen, Streitigkeiten und Berichte darüber abgedruckt werden. Die unterschiedlich umfangreichen Kapitel zu den Mühlordnungen aus den Jahren 1561-1729 sind alle analog aufgebaut wie 1.1 „Churfürst Augusti zu Sachsen, Mühl-Ordnung an der Schwarzen Elster 1561“. Nach der Kapitelüberschrift erklärt der Verfasser der Mühlordnung, in diesem Fall der Fürst, um was für einen Sachverhalt es sich handelt. Es wurden in diesem Fall verschiedene Personen zu Rate gezogen, damit die „[…] Mühl- und Wasser-Ordnunge auf solcher schwarzen Elster aufgericht, auch jeden Müller insonderheit Abschied gegeben, wie sie sich mit Schüttunge der Mühl-Thämme, Senckunge der Grund-Bäume, vndt Gebrauchunge der Schutze in den wüsten Gerinnen, vndt sonsten förder verhalten sollen, welcher Abschied vndt Ordnunge von den Müllern vndt Besitzern der Mühlen auch angenommen; […]“ (Bd. 2, S. 1). Dargestellt werden Problemstellungen und Lösungen, schließlich Präzedenz- und Sonderfälle. Hier kann man sehr gut den typischen Aufbau der Kapitel erkennen: Darstellung des Sachverhalts, Erläuterungen, Begründungen, Probleme, Beschlüsse und Regelungen.

5. Kontext und Klassifizierung

Die Entwicklung der Mühlentechnik, die bereits vor mehr als 3,5 Jahrtausenden (Luther, S. 7) beginnt, erhält in der Frühen Neuzeit einen besonderen Aufschwung. Generell gilt das 17. Jahrhundert als Epoche einer Wissensrevolution, speziell der modernen Naturwissenschaften. Der Dreißigjährige Krieg hinterließ jedoch schwere Wunden, weshalb die wirtschaftliche Entwicklung im Deutschen Reich um Jahrzehnte zurückgeworfen wurde. Erst allmählich nahm die Zahl der Techniker zu; sie standen vorwiegend im Dienste staatlicher oder städtischer Verwaltungen, Landesherren oder Manufakturen. Zu dieser Zeit waren der Bau von Maschinen, vor allem von Wasser- und Windmühlen, sowie das Knowhow über die damit verbundenen Mechanismen der Kraftübertragung den Mühlenbauern vorbehalten. Einer der wichtigsten deutschen Instrumenten- und Maschinenbauer und -theoretiker war Jacob Leupold, an dessen mehrbändiges Theatrum Machinarum Beyer mit seinem Theatrum Machinarum Molarium ausdrücklich anknüpft (Troitzsch, S. 1).

Um eine Mühle zu bauen, waren viele Handwerker nötig. Der Mühlenbau war Aufgabe eines Baumeisters, zur Planung wurde die Hilfe eines so genannten Mühlenarztes (Mühlenbauer, Mühlenwagner, Mühlendoktor) in Anspruch genommen. Dieser musste über die praktischen Handarbeiten hinaus über theoretische Kenntnisse verfügen (Luther, S. 7). 1861 schrieb der englische Ingenieur William Fairnbairn: „Der Mühlenbauer vergangener Tage war bis zu einem gewissen Grade der alleinige Vertreter der Maschinenbaukunst; er wurde als Autorität in allen Fragen der Anwendung von Wind und Wasser betrachtet, wie auch immer diese Kräfte als Antrieb in den Werkstätten gebraucht werden mochten. Er war der Ingenieur des Gebiets, in dem er wohnte; er war eine Art Hans Dampf in allen Gassen.“ (Mühlenbrief Nr. 12, S. 5) Wichtigster Rohstoff zum Mühlenbau war das Holz, welches der Mühlenbauer selbst zu beschaffen hatte. Die komplette Mühlenanlage musste berechnet werden, damit ihre Kräfte optimal genutzt werden konnten. Für diese Berechnungen gab es Faustregeln, sowie Standardmaße (Mühlenbrief Nr. 12, S. 6). Mühlenbauer vollzogen ihr Handwerk allein auf Grundlage von Erfahrungswerten, mathematischen und geometrischen Kenntnissen, welche als Berufsgeheimnis meist nur an den Sohn weiter gegeben wurden, es gab keine formelle Ausbildung zum Mühlenbauer. Leonhard Christoph Sturm (1669-1719), welcher bereits in der Vorrede des ersten Teilbandes zitiert wird, schreibt in seinem Werk Vollständige Mühlen Baukunst von 1718: „Die Kunst, Mühlen zu bauen, ist biszher nichts anders, als ein auf blosser blinder Empiria gegründetes Handwerck gewesen, welches auch die Müller jederzeit unter sich behalten haben, daher ich mit Erstaunen erfahren, wie diese Leute Fürstlichen Räthen, was sie nur wolten, weisz zu machen sich nicht gescheut haben.“ (Bd. 1, Vorrede an den geneigten Leser, unpag. [S. 2]) Um die Wissenschaft der Mühlenbaukunst auch dem Laien zugänglich zu machen, schreibt auch Johann Matthias Beyer in seiner Vorrede, das Buch sei ohne großes „Wort-Gepränge“ (Bd. 1, Vorrede an den geneigten Leser, unpag. [S. 3]) oder einen hochtrabenden Stil geschrieben.

Das frühneuzeitliche Mühlenhandwerk hatte besonders in den Niederlanden eine Blütezeit, in der Jan Adriaanzon (1575-1650), bekannt als „Leeghwater“ (Trockenleger), mit Hilfe von Poldermühlen holländische Binnenseen trocken legte. Daher erschienen auch gerade hier große Mühlenbauwerke wie Pieter Linperghs Architectura mechanica of Moole-boek van eenige opstallen van moolens, nevens hare gronden (1727), das Groot Volkomen Moolenboek (1734/36) von Natrus van Leendert, Jacob Polley und Cornelis van Vuuren, Jan van Zyls Theatrum Machinarum Universale; Of Groot Algemeen Moolen-Boek (1734) (dazu Haan). Eine der erfolgreichsten technischen Publikationen über den Mühlen- und Wasserbau des 18. Jahrhunderts lieferte Bernard Forest de Bélidor mit seiner zweibändigen Architecture hydraulique, welche erstmals 1737-1739 in Paris erschien. Bereits drei Jahre später, 1740 wurde der erste Band des Werkes mit Abbildungen und verschiedenen Wassermühlenkonstruktionen, ins Deutsche übersetzt (Wasserkraft-Heft, S. 7).

Im 19. Jahrhundert wurden weitere deutsche und englische Publikationen des Mühlenbaus publiziert, darunter Carl Friedrich Schlegels Vollständige Mühlenbaukunst (1846), G. G. Schwahns Lehrbuch der praktischen Mühlenbaukunde (1847-1852), William Fairbairns Treatise on mills and millwork (1861-1863). In England waren am Ende des 18. Jahrhunderts Andrew Meikle (1719-1811), John Rennie (1761-1821) und William Fairbairn (1789-1874) als bekannte Mühlenbauer tätig. Später ersetzten Maschinenfabriken das Mühlenbauhandwerk; anstelle von Holz wurde zunehmend Eisen verwendet.

Ende des 19. Jahrhunderts kam es zu einem großen Mühlensterben; der Mühlenbau wandelte sich zum industriellen Maschinen- und Anlagebau. Heute dient das Handwerk des Mühlenbaus lediglich für Restaurationen und Denkmalpflege alter Bauwerke (Mühlenbrief Nr. 12, S. 8).

6. Bibliographische Nachweise und Forschungsliteratur

- H. Gier: Wasserkraft-Heft. Wasserversorgung und Wasserkraft im Augsburger Buchdruck früherer Jahrhunderte. Augsburg, o. J.

- David Bierens Haan: Bibliographie néerlandaise historique-scientifique des ouvrages importants dont les auteurs sont nés au 16e, 17e, et 18e siècles, sur les sciences mathématiques et physiques, avec leurs applications. Nieuwkoop 1883

- Gottlieb Luther: Der deutsche Mühlenbau. Eine Monographie dieses Gewerbezweiges nach seiner jüngsten Entwicklung. Braunschweig 1909

- Johannes Mager, Günter Meißner, Wolfgang Orf: Die Kulturgeschichte der Mühlen. Leipzig 1988

- Adrian Schürch, Berthold Moog: Mühlenbrief/Lettre du moulin/Lettere del mulino Nr. 12 (Okt. 2008)

- Ulrich Troitzsch: Jacob Leupold 1674-1727. Mechanikus und Technik-Autor im Zeitalter der Aufklärung, in: Johann Matthias Beyer: Theatrum Machinarum Molarium. Hannover 1982

![[arrow up]](http://diglib.hab.de/images/arrowup.png)