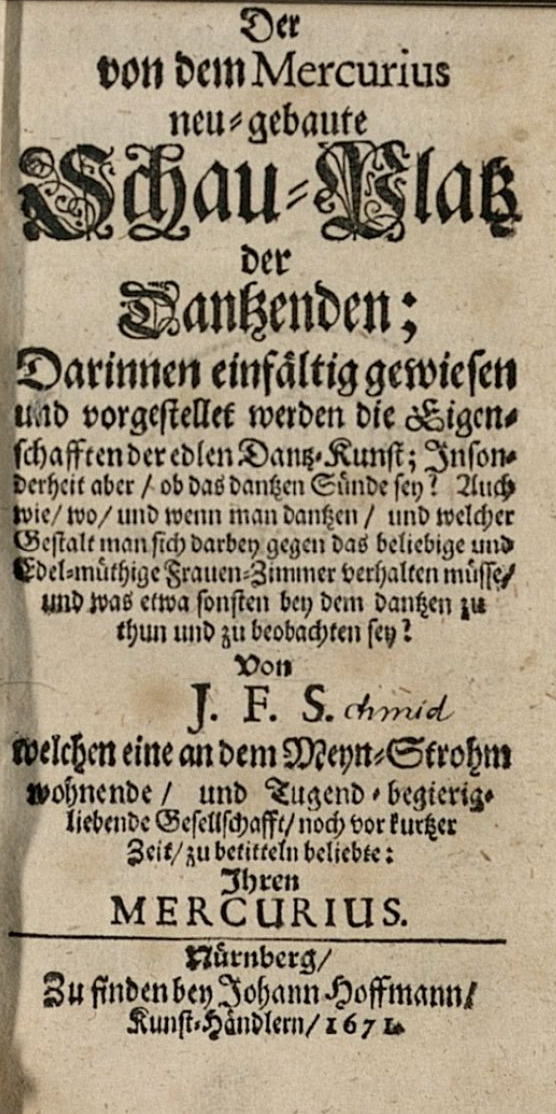

1. Titel

2. Verfasser

Bei J.F.S. handelt es sich laut handschriftlicher Titelergänzung im Göttinger Exemplar um J.F. Schmid; dies wird durch die Ansprache „Herr Schmid“ im Widmungsgedicht II (Widmungsgedichte, unpag. [S. 2]) bestätigt. Mourey (2004, S. 106) hat den Verfasser, leider ohne ihre Recherchewege zu dokumentieren, als Johann Friedrich Schmid identifiziert, der kein professioneller, bürgerlicher Tanzmeister wie die späteren Verfasser barocker Tanzschriften gewesen sei, sondern als juristisch gebildeter Beamter an den sächsischen Höfen von Gotha und Eisenach gewirkt habe (als Schreibort der Widmung wird „Eysenach“ (unpag. [S. 8]) angegeben).

In jedem Fall handelt es sich um einen Gelegenheitsautor, der unter dem Gesellschaftsnamen ‚Mercurius’ Mitglied einer Vereinigung, womöglich einer barocken Sprachgesellschaft, war. Mehrfach referiert Schmid in seinen Schriften auf den Pegnesischen Blumenorden (hier z.B. S. 129, S. 187), der in Nürnberg (Verlagsort des Schau-Platzes der Dantzenden) angesiedelt ist und dessen Mitglieder ebenfalls Ordensnamen tragen. Doch weder taucht Mercurius alias Schmid in Jürgensens Repertorium bio-bibliographicum zur Geschichte des Pegnesischen Blumenordens auf noch liegt Nürnberg am Meyn-Strohm.

Womöglich kam also eine kleinere Gesellschaft in der fränkischen Provinz (in einer Anekdote wird allerdings niederdeutscher Dialekt gesprochen (S. 186)!) zu Tanzvergnügungen zusammen, der hier ein Denkmal gesetzt wird. Mourey geht bei ihren Ausführungen zur Verfasserfrage nicht auf die im Titel erwähnte ‚Gesellschaft’ ein; zudem geht sie davon aus, dass der Schau-Platz der Dantzenden Schmids einziges Werk geblieben sei (Mourey 2004, S. 107). Noch im selben Jahr erscheint jedoch in gleichem Format und Umfang eine themenverwandte Abhandlung bei Hoffmann, die ausdrücklich dem Pegnesischen Blumenorden gewidmet ist: Des Mercurius keuscher Liebe Sitten-Schule; Darinnen gesaget wird: Wie sich ein junger angehender Liebhaber zu verhalten habe/ damit er den verlangten Zweck seiner Liebe erreiche/ und darbey nicht etwa zu weit ausser den Schrancken der Tugend sich begebe? Bey langer Weile zum Truck verfertiget/ von einem jetziger Zeit Lampridischen Einsiedler/ Nahmens: J.F.S. Mercurius. Da Schmid diese Sittenschule im vorliegenden Band als künftig zu publizierendes Trakat erwähnt (S. 191), ist der Schau-Platz der Dantzenden vermutlich zuerst erschienen.

Eine anlässlich eines geburtstäglichen Jagdfestes verfasste, mythologisch durchwirkte Rede des Mercurius (Daß bey dieser Durchlauchtigsten und Hochwerthesten Zusammenkunfft […], undatiert) wird ebenfalls Schmid zugeschrieben.

3. Publikation

3.1. Erstdruck

Erschienen 1671 bei Johann Hoffmann in Nürnberg.

Standorte des Erstdrucks

- British Library London, Sign. D-7915.aaa.50.

- Landesbibliothek Coburg, Sign. Cas A 2773

- Landesbibliothek Coburg, Sign. Cas A 2773a

- Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Sign. 8 ART ILL 604

- Universitäts- und Landesbibliothek Darmstadt, Sign. 31/963

- Württembergische Landesbibliothek Stuttgart, Sign. HBF 5016

3.2. Weitere Ausgaben

3.2.1. Mikroform-Ausgabe

Stuttgart: Württembergische Landesbibliothek, Sign. MC HBF 5016.

3.2.2. Digitale Ausgabe

- Göttingen: Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek 2009. Vorlage: Exemplar der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Sign. 8 ART ILL 604.

4. Inhalt

Bei dem handlichen Duodezbändchen handelt es sich vordergründig, wenn man vom Titel schließt, um eine heiter-galante Anleitung in Sachen Gesellschaftstanz. Indessen ist die wesentliche Frage des Titels wohl diejenige, ob das dantzen Sünde sey? Schmids Abhandlung ist in weiten Teilen eine Apologie des Tanzens, die sich im – bzw. gegen den – bürgerlich-moraltheologischen Diskurs der Tanzfeindschaft positioniert. Dazu wird das Thema literatur- und religionsgeschichtlich aufbereitet, gelehrte Autoritäten aus der griechischen Antike werden ebenso herbeizitiert wie die Heilige Schrift. Detailfragen, etwa wie, wo, wann und mit wem man zu tanzen habe, erscheinen immer im Licht der moraltheologisch grundierten Frage nach der Legitimation des Tanzens. Darf man oder darf man nicht? Schmids redundant ausgeführte Antwort ist natürlich: Man darf – wenn man die Regeln beachtet und Maß, Zucht, Tugend, Anstand und Ehre walten lässt.

Der Schau-Platz der Dantzenden ist einigen fürstlichen Herren gewidmet, Wilhelm August Herzog zu Sachen, Jülich, Cleve und Bergk sowie den Landgrafen zu Hessen Ludwig und Friedrich, von denen für das Werk „in dero Fürstlichen Gemächern ein kleines Räumlein“ (S. 7) erbeten wird. Der Verfasser wirbt um Verständnis für seine Abhandlung und ihren Gegenstand, er bettet die Tanzkunst argumentativ ein in den Kontext fürstlicher Tugenden, die „von löblichen Exercitiis und Ubungen des Leibes nicht wenig/ sondern grossen theils/ pflegen unterstützet zu werden“ (Widmung, unpag. [S. 4]). Zu jenen Leibesübungen gehöre neben der Waffenkunst auch „die Edle Dantz-Kunst“, die gar – so der Verfasser – „unter denen Exercitiis, so einem jungen Herrn wohl anstehen/ und zu allen Dingen wohl geschicket machen/ fast die Vornehmste sey/ ja unter denenselben die obriste Stelle vertrette“ (Widmung, unpag. [S. 6]).

Es folgen drei Widmungsgedichte (signiert von M.A.V.O.A.U., A.S.C.W.V.S.B. und J.M.H.S.I.), welche die Tanzkunst im Allgemeinen als Ausdruck von Lebensfreude – „Man muß auch lustig seyn/ nicht lesen immerdar.“ – „Man muß die Arbeit auch mit etwas Lust vermängen.“ (Widmungsgedicht, unpag. [S. 1]) – und natürlich Schmids Buch im Besonderen preisen.

Nach einer kurzen Leseransprache, in welcher der Verfasser eine trotzige Verteidigungshaltung gegen zukünftige Angriffe einnimmt, folgt der Haupttext, unterteilt in 16 Kapitel. Schmid formuliert zunächst eine Idee, die auf der zeitgenössischen Vorstellung einer ‚harmonie universelle’ bzw. einer universalen Ordnung basiert: Er verortet den Ursprung des Tanzes noch vor Adam und Eva in kosmologischen Dimensionen. Gott habe die Sterne wie in einem Reigen tanzend um die Erde angeordnet (S. 1f.), daher werden wir „gar nichts irren/ wenn wir darvor halten/ es haben die Menschen das Dantzen und dessen Ordnung von dem Gestirn gelernet und ersehen“ (S. 2f.). Keinesfalls jedoch habe der Teufel das Tanzen erfunden; mit Dummköpfen, die solches behaupteten, wolle er sich gar nicht „in einen weitleufftigen Zanck“ einlassen (was er in der Folge sehr wohl tut). Wer nicht tanzen wolle, „laß es bleiben“ (S. 5).

Anschließend kehrt der Verfasser in irdisch-menschliche Dimensionen zurück, um den ersten Tanzmeister zu suchen, den er weder bei Griechen noch Römern, sondern im 1. Buch Mosis findet (S. 7). Als das Land der Tanzkunst schlechthin wird erwartungsgemäß Frankreich gerühmt – keine Nation sei „dem Dantzen mehr ergeben/ und besser darinnen geübt“ (S. 9). Daher könnten die Deutschen von der auch terminologisch hochentwickelten, abwechslungsreichen französischen Tanzkunst durchaus etwas lernen: „denn die Frantzosen bleiben nicht immer bey der alten Leyer/ und einer Art zu dantzen/ als wie wir Teutschen/ die wir gemeiniglich nur allezeit um einen Kreyß herum lauffen/ und die Köpffe darmit tumm machen/ und springen also in Tag hinein/ ohne dass wir einiger Zierligkeit/ wie die Frantzosen pflegen/ uns darbey befleissigen solten.“ (S. 10)

„Was zum Dantzen erfordert werde?“ ist das 2. Kapitel überschrieben – „ein roth paar Schuhe“ (S. 11) reiche jedenfalls nicht. Zunächst ist der passende Ort wichtig: hell, freundlich, groß genug und mit Essensangebot. Nach dem Sprichwort „Vor Essen wird kein Dantzen“ solle man sich gütlich tun, ohne sich „als wie eine Saw“ (S. 13) vollzufressen. Zum passenden Ort gehört der passende Tänzer. Schmids Stil ist oft derb, zuweilen grobianisch – anders als Mourey (2004, S. 110) lese ich ihn jedoch als entschieden freiwillig, nicht unfreiwillig komisch! Unverkennbar ist die Lust an der Beschreibung des Tänzers bzw. seines verzerrten Gegenbildes: Er darf nicht schwächlich, nicht dick, nicht bucklig sein, sein Kopf darf nicht größer sein „als sein Hinderer“, seine Nase nicht so groß, „dass man könte einen Thurn darauf bauen“, sein Kropf nicht so groß wie bei den „Steyermärckischen Weiber[n]/ die/ wie Münsterus schreibet/ an etzlichen Orten solche grosse Kröpffe haben/ daß/ wenn sie wollen ihre Kinder säugen/ sie erst ihre Kröpffe über die Achsel werffen müssen/ damit/ weil sie so weit herunterhangen/ sie die Kinder am trincken nicht hindern“ (S. 14). Vielmehr soll der Tänzer höflich, freundlich, gutgelaunt und konversionsgeübt sein. Genüsslich wird ausgemalt, wie man als peinlicher Möchte-Gern-Galan bei einer gewitzten jungen Dame abblitzen kann (S. 19f.). Nicht zuletzt ist zum Tanzen Musik erforderlich (S. 21).

Das 3. Kapitel, „Ob es auch gut sey/ dass sich die Jugend im Dantzen/ und andern Ritterlichen Exercitiis übe/ und sich deren befleissige? Item, von dem Nutz deß Dantzens.“ (S. 24), stellt den Tanz in eine Reihe mit Reiten, Fechten, Ringen, Ballspiel und Fahnenschwingen. Der Verfasser bedauert, dass man vom „Thurnieren“, zu dem auch der Tanz gehört habe, abgekommen sei, würde dadurch doch sicher „etwa einer oder der andere junge Teutsche von Adel auch geschickter und tapfferer“ (S. 30). Immer wieder findet Schmid in seiner Verteidigungsschrift Argumente für das Tanzen – das sogar das einzige Gegenmittel gegen ein bestimmtes Schlangengift sei (S. 37)!

Zugleich möchte der Verfasser jedoch gar nicht behaupten, Tanzen müsse nur nützlich sein; auch Lust, Vergnügen und Spiel hätten neben Arbeit und ernsten Geschäften ihre Berechtigung. In diesem Sinne stellt sich die Frage, „Ob bey dem Dantzen eine Lust zu suchen sey?“ (Kap. 4, S. 46). Legitime (und letztlich doch wieder nicht nutzlose) Tanzlust besteht für Schmid darin, dass man den Körper damit gesund erhalte und Gemüt und Sinne ermuntere. Dies geschehe vor allem „wegen des beym Dantz gegenwärtigen Frauenzimmer“ (S. 54), mit dem man Reden, verliebte Blicke und freundliche Umarmungen tauschen könne – allerdings nur als „der Tugend ergebene Seele“ mit „denen züchtigen Frauen und Jungfrauen“ (S. 54). Schmid schließt ein weiteres ‚überirdisches’ Argument an: Tanzlust sei nicht zuletzt dadurch gerechtfertigt, „dass man auch im Himmel/ da doch die gröste Lustbarkeit und Freude seyn wird/ dantzen werde“ (S. 57).

Die aufgebotenen Tanzgegner sind jedoch immer noch nicht zum Schweigen gebracht. Sie fragen – letztlich rhetorisch –, „Ob es eine Schande und Unehre sey/ wenn man dantze/ und in ander Leuten Gegenwart so herüm springe“ (Kap. 5, S. 59). Ein Anwalt der Tanzkritik ist der häufig zitierte spanische Historiker und Satiriker Antonio de Guevara (ca. 1480-1545). Schmid hält dagegen, die Verachtung des Tanzens sei veraltet und gehöre der Vergangenheit, nicht der gegenwärtigen Zeit an: „In jener leben wir nicht/ in dieser leben wir aber.“ (S. 60) Heutzutage sei es doch sogar so, dass „in Franckreich/ Teutsch- und auch wohl andern Ländern es die Gewonheit eingeführet/ dass nicht alleine niedrige und geringe Leute/ sondern auch wohl Könige/ Fürsten/ Grafen und Herren auf dem Schau-Platz und Schau-Spielen erscheinen/ ihre Person den Zusehern darstellen/ oft in gantz andern und vermumten Kleidern Masquaraden/ Ballet und andere Däntze mitdantzen […]“ (S. 61). Paradebeispiel für die herrschaftliche Aufwertung des Bühnentanzes und zugleich für seine absolutistische Funktionalisierung ist zweifellos der Sonnenkönig Ludwig XIV. (dazu Garstka).

Das 6. Kapitel informiert praktisch-konkret darüber, „Wo/ wie/ wenn/ und zu was vor Zeiten man Däntze anstellen soll?“ (S. 73). Es unterscheidet Orte wie Säle oder Gärten, wo es sich gut tanzen lässt, von weniger passenden wie Friedhöfen (S. 75). Erneut wird die Notwendigkeit der Einhaltung ständischer und sittlicher Regeln betont. Mourey (2004, S. 108) verweist zu Recht auf die Vertrautheit Schmids mit deutschen Volkstänzen und Bräuchen in Franken, Thüringen und Sachsen.

Im 7. Kapitel wird die rhetorische Frage des 5. Kapitels theologisch reformuliert: „Ob es Sünde sey/ daß man dantze“ (S. 91), wie es die großen Kirchenmänner Augustinus (354-430) und Chrysostomos (Johannes von Antiochia, 349/344-407) behaupteten. Das 8. Kapitel (S. 106) knüpft hier an und nennt erneut Tanzfeinde und ihre Argumente beim Namen; eine zeitliche Ordnung spielt keine Rolle bei dem von Kaisern über Calvinisten bis zu Griechen und Römern gespannten Bogen. Schmid ruft unzählige gelehrte Referenzen auf – wobei sich laut Mourey (2004, S. 107) hinter hochtrabendem Stil und strotzender Gelehrsamkeit zuweilen Widersprüchlichkeit, Konfusion und fachliche Unkenntnis verbergen. Schmids Anliegen ist es, die gegnerischen Argumente „ohne viele Wort-Gezäncke mit einem Gegenschluß“ (S. 115) zu widerlegen. Außer antiken Gewährsleuten zieht er auch einen Zeitgenossen zur Verstärkung heran: Er druckt Verse ab, „so aus sonderbahren Ursachen der edle Dorus der Pegnitz Schäferey über das dantzen gemachet/ als er mich zum erstenmal bey dem Dantzmeister [bey welchem ich zwar vorhero schon eine gute Zeit dantzen gelernet hatte] dantzen/ und meine grosse Beliebung darzu sahe/ auch sich deßwgen verwunderte“ (S. 129). Schmid war also befreundet – und zeitweilig entzweit (S. 134) – mit dem barocken Dichter und Geistlichen Heinrich Arnold Stockfleth (1643-1708), dessen Pegnesischer Ordensname Dorus war.

Kapitel 9 entfaltet erneut den historischen Tanzdiskurs von den antiken und christlichen Anfängen bis heute und lässt nun die Befürworter, „so dem dantzen sehr ergeben sind/ oder gewesen“ (S. 135), zu Wort kommen.

Der Anspruch des vorliegenden Schau-Platz der Dantzenden ist durchaus umfassend. Das Thema wird in allen denkbaren Facetten verhandelt. Beschrieben werden Trauertänze, Hexentänze (Kap. 10, S. 138ff.) und etliche weitere spezielle Tanzformen (Kap. 11) aus verschiedenen Ländern, so das in Amerika übliche Tanzen auf Seilen („nicht ungleich“ dem deutschen Seiltanz) und Pfählen (S. 154). Die Gliederung der Aspekte ist dabei nicht stringent, nach internationalen Tanzsitten (Kap. 12, S. 157) werden angemessener Habitus und Anzug (Kap. 13, S. 164) behandelt.

Ein besonderes Augenmerk liegt anschließend erneut auf dem Umgang mit dem weiblichen Geschlecht – Mourey (2004, S. 110) sieht hier das Ideal der Galanterie angedeutet, das erst vierzig Jahre später in der gutbürgerlichen deutschen Gesellschaft voll zur Entfaltung komme. „Wie man das Frauenzimmer zum Dantze und in dem dantzen führen/ mit ihnen reden/ und sonst umgehen soll“ (S. 176), verrät Kapitel 14. Geschickte Fußstellung und Komplimente werden ebenso angeraten wie eine angemessene Gesprächsführung, zu der das Frauenlob gehört – hier verweist Schmid (S. 187) auf ein anderes Werk der Theatrum-Literatur, Schindschersitzkys in Hamburg erschienenen Schau-Platz der Verliebten (1669). Eine schlechte Gesprächsführung zeichnet sich hingegen durch frauenverachtende Äußerungen und unpassende Themen aus: „Als wie jener wahnwitzige Jungegesell/ der einsmals eine Jungfrau besuchte/ und sie fragete: Was sie doch neues vom Kriege gehöret; als wenn die Jungfrauen sich mehr um den Krieg/ als um andere Jungfräuliche Geschäfften zu bekümmern hätten.“ (S. 184) Zum guten Benehmen gehört schließlich auch das Küssen – aber heimlich (S. 191).

Nachdem das 15. Kapitel ein spezielles Tanzvergnügen, den „Hochzeits-Dantz“ (S. 194), behandelt, widmet sich das 16. und letzte Kapitel (S. 202) dem Jungfrauenkranz. Mercurius’ Unterweisung schließt konsequent mit dem Ende des Tanzes, auf den die Heimkehr der Tanzdame in männlicher Begleitung folgt. Von den Eltern solle man sich bald, „nebenst Anwüntschung einer glückseeligen Nacht und sanfften Schlaffes“ (S. 209), verabschieden; seien diese schon zu Bett gegangen, solle sich der Tanzherr bereits vor dem Haus von seiner Dame trennen, um schlechte Nachrede zu vermeiden.

5. Kontext und Klassifizierung

Schmids Apologie des Tanzens steht zum einen im Kontext einer langen Tradition der Tanzfeindschaft und -kritik, die bis in die römische Antike zurückgeht und vor allem im 16. und 17. Jahrhundert zu einer Fülle von Streitschriften geführt hat (Gstrein, S. 71). Zum anderen steht die Schrift im Kontext einer Kodifizierung und Theoretisierung der Tanzkunst, die sich in Deutschland mit großer Verspätung vollzieht. Die ersten italienischen Tanztraktate entstehen bereits im 14. Jahrhundert. Im 17. Jahrhundert steigt dann Frankreich zum Zentrum der barocken Tanzkunst und ihrer theoretischen Beschreibung auf; Ludwig XIV. pflegte und förderte selbst den Bühnentanz und gründete 1661 die Académie Royale de Danse.

Demgegenüber datieren die ersten deutschen Tanzlehrbücher, meist verfasst von bürgerlichen Tanzmeistern, vom Beginn des 18. Jahrhunderts. In einem Zeitraum von knapp 15 Jahren entstehen in rascher Folge Schriften von Samuel Rudolph Behr (Anleitung zu einer wohlgegründeten Tantz-Kunst, 1703; Anderer Theil der Tanztkunst oder Ausgesiebte Grillen, 1703; Curieuser Tantz-Informator, welcher durch angenehme Diskurse, Beschreibung artiger Qualitäten mancher tantzenden Personen in seiner Information sich darstellt, 1703; Wohlgegründete Tantz-Kunst, 1709; L’Art de bien danser, oder die Kunst wohl zu Tantzen, 1713), Johann Pasch (Beschreibung wahrer Tanz-Kunst nebst einigen Anmerkungen über Herrn J.C.L.P.P. zu G. Bedencken gegen das Tantzen, 1707), Louis Bonin (Die neueste Art zur Galanten und Theatralischen Tantz-Kunst, 1712), Gregorio Lambranzi (Neue und Curieuse Theatralische Tantz-Schul, 1716) und Gottfried Taubert (Rechtschaffener Tantzmeister, oder gründliche Erklärung der Frantzösischen Tantz-Kunst, 1717). Die normativen Lehrbücher vermitteln ästhetisch-ethische, genuin aristokratische Werte wie Galanterie und Höflichkeit. Laut Mourey (2004, S. 106) sind sie Belege für das von Norbert Elias beschriebene frühneuzeitliche Phänomen der Sozialdisziplinierung. Den Schau-Platz der Dantzenden, eine „bisher ziemlich verkannte und von der Tanzforschung kaum berücksichtige Quelle“, kann man als „embryonale Vorstufe zu den erwähnten Tanzanleitungen“ charakterisieren. Auch hier geht es um die Anpassung des gebildeten Bürgertums an „ein neues Modell, das sozialen Erfolg und die allgemeine Bewunderung verspricht“, um „Aneignung eines besonderen, aristokratischen Gebarens, eines raffinierten körperlichen ‚habitus’“ (Mourey 2004, S. 106, 108, 112). Genau in diesem Sinn adaptiert der Gelegenheitsschriftsteller Schmid das höfische Lebens- und Verhaltensmodell für den bürgerlichen Funktionskontext.

6. Rezeption

Mercurius alias Schmid wendet sich laut Forschung an den gebildeten deutschen Bürger, der sich durch Adaptation der aristokratisch geprägten Tanzkunst, speziell der französischen ‚belle danse’, ein gesellschaftliches Erfolgsmodell aneignen soll. Die Adressierung fällt allerdings nicht eindeutig aus und reflektiert die ambivalente höfisch-bürgerliche Kontextualisierung des Werks. Zum einen spricht der Verfasser ausdrücklich den jungen Adligen an – „O du schöner und barmhertziger Edelmann!“ (S. 31) –, der sich im Tanzen wie in anderen ritterlichen Exerzitien üben soll, zum anderen ist der Bogen viel weiter gespannt und reicht von herrschaftlichen Festtänzen über Bühnentänze bis hin zu bürgerlichen Volks- und Dorffesten. Zumal das finale Szenario einer bei den Eltern wohnenden, abends zum Tanz ausgeführten Jungfrau mutet weniger adlig als bürgerlich oder bäuerlich an.

Auch die späteren Tanztraktate um 1700 sprechen einen breiten Leserkreis an: „Neben den adeligen Gönnern als dankbarem Publikum gewann das akademisch gebildete, kunstsinnige Bürgertum als potentieller „Kundenkreis“ an Bedeutung, dem der Tanz als standesbewusster Bewegungs- bzw. Verhaltenskodex nahe gebracht werden sollte. Die Autoren richten sich somit nicht nur (wie wiederum vor allem die französischen Publikationen) an ein Fachpublikum […], sondern an Interessenten, die eine grundlegende und nicht zu spezielle Einführung in die Tanzkunst erwarteten.“ (Schroedter 2004a, S. 194)

Der Schau-Platz der Dantzenden, der bereits im Titel seine regionale Gebundenheit markiert, erfuhr keine Neuauflage und ist nur noch in wenigen Exemplaren nachgewiesen. Wahrscheinlich erfuhr er keine breite Rezeption. Mourey verweist darauf, dass die Tanztraktate Behrs, Paschs und Bonins ihn ignorieren und nur Taubert „sogar sehr großzügig (aber nicht immer offen!) aus ihm“ (Mourey 2004, S. 113) zitiert.

7. Bibliographische Nachweise und Forschungsliteratur

- VD17 7:665553U [vd17]

- Britta Garstka: Ludwig XIV. – tanzender König und absolutistischer Herrscher. Hamburg 2006

- Reiner Gstrein: "… welches warlich bey einer wolbestelten Policey ist warzunehmen und auffs allerscharffeste zu verbieten …" Anstößige Tänze im 17. Jahrhundert, in: Uwe Schlottermüller (Hg.): Morgenröte des Barock. Tanz im 17. Jahrhundert. Freiburg/Breisgau 2004, S. 71-80

- Vera Jung: Körperlust und Disziplin. Studien zur Fest- und Tanzkultur im 16. und 17. Jahrhundert. Köln 2001

- Renate Jürgensen: Melos conspirant singuli in unum. Repertorium bio-bibliographicum zur Geschichte des Pegnesischen Blumenordens in Nürnberg (1644-1744). Wiesbaden 2006

- Marie-Thérèse Mourey: Danse dans le Saint Empire aux XVIe et XVIIe siècles. Eloquence du corps, discipline des sujets, civilité des moeurs. Habil. Paris 2003/2004, Kap. II

- Marie-Thérèse Mourey: Mercurius’ "Schau-Platz der Dantzenden" (1671). Oder: Von der Zivilisierung der Sitten durch die französische "belle danse", in: Uwe Schlottermüller (Hg.): Morgenröte des Barock. Tanz im 17. Jahrhundert. Freiburg/Breisgau 2004, S. 105-116

- Volker Saftien: Ars saltandi. Der europäische Gesellschaftstanz im Zeitalter der Renaissance und des Barock. Habil. Stuttgart 1992/1993

- Walter Salmen: Tanz im 17. und 18. Jahrhundert. Leipzig 1988

- Stephanie Schroeter: "… dass ein geschickter Teutscher eben so galant, als ein gebohrner Frantzose tantzen könne …" Tendenzen deutscher Tanzkunst um 1700 im Spannungsfeld von Adaption und Kreation, in: Uwe Schlottermüller (Hg.): Morgenröte des Barock. Tanz im 17. Jahrhundert. Freiburg/Breisgau 2004, S. 189-216 (a)

- Stephanie Schroeter: Vom "Affect" zur "Action". Quellenstudien zur Poetik der Tanzkunst vom späten Ballet de Cour bis zum frühen Ballet en action. Würzburg 2004 (b)

![[arrow up]](http://diglib.hab.de/images/arrowup.png)